Fonte: www.diarioliberdade.org

Novembro foi o mês que se refletiu a mudança de rumo. “Em nossos planos e orçamentos para o futuro, vamos assinalar os recursos para manter nossa forte presença militar nesta região”, disse Barack Obama no dia 17 de novembro ante o parlamento australiano. Na edição de novembro de Foreign Policy, a secretária de Estado Hillary Clinton fez algumas precisões. “Durante os últimos dez anos demos enormes quantidades de recursos ao Iraque e ao Afeganistão. Nos próximos dez anos devemos ser inteligentes sobre onde investiremos nosso tempo e energia, de modo que consigamos a melhor posição possível para manter nossa liderança”.

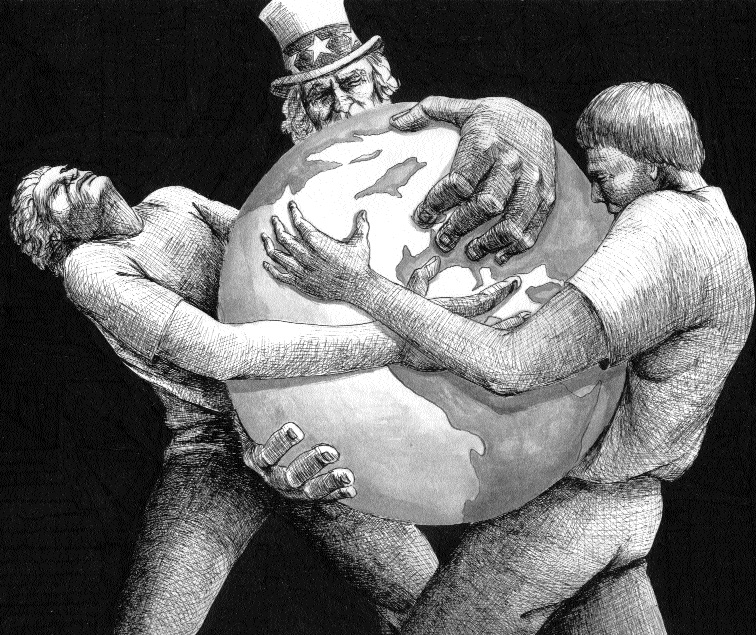

Na próxima década, segundo Clinton, os Estados Unidos realizará o maior investimento “diplomático, econômico, estratégico e outros, na região Ásia-Pacífico”. Como em toda estratégia estadunidense, o militar e o econômico formam uma só política. No imediato, adianta-se o emprego de 250 da infantaria da marinha em Darwin (norte da Austrália), até alcançar os 2.500 militares. Até agora o Pentágono conta com bases no Japão, Coreia do Sul, Taiwan e Guam, mas ao se estabelecer na Austrália forma um alicate sobre a saída da China ao oceano Pacífico. Esta política faz parte do objetivo não declarado de formar uma “OTAN do Pacífico” para pressionar e cercar a China.

O segundo passo não é militar, mas econômico. Consiste em um ambicioso acordo de livre comércio entre vários países do Pacífico denominado Acordo de Associação Trans Pacífico, TPP (1). Até agora trata-se de nove países: Austrália, Brunei, Chile, Estados Unidos, Malásia, Nova Zelândia, Peru, Singapura e Vietnã. A China é deixada fora e consegue-se romper a ASEAN, a Associação de Nações do Sudeste Asiático, onde esse país tem um papel hegemônico.

Segundo Michael T. Klare, o novo centro de gravidade da política estadunidense supõe o abandono do Oriente Médio, que durante meio século foi sua prioridade, para se focar na que considera sua principal adversária. A leitura do Pentágono sustenta que o calcanhar de Aquiles da economia chinesa são as importações de petróleo que chega ao país necessariamente pelo Mar do Sul da China, onde Obama prevê seu maior emprego militar (2).

A resposta da China segue consistindo em apostar no diálogo, mas fortalecendo suas estruturas defensivas. Diferentemente das potências ocidentais, que ascenderam a cavalo das guerras de conquista (desde Espanha e Portugal até Inglaterra e Estados Unidos), o ascenso chinês se baseia no comércio e na diplomacia. Essa diferença é desta vez seu potencial maior, na medida que não é uma potência agressiva, mas ambas são sua debilidade, já que pode ser deslocada à força como sucedeu na Líbia.

Debilidade estrutural

A crise dos Estados Unidos é mais grave que a que atravessa a União Europeia. “Agora insolvente se tornará ingovernável, arrastando os estadunidenses e quem depende deles a comoções econômicas, financeiras e monetárias, geopolíticas e sociais violentas e destrutivas”, assegura o Boletim Europeu de Antecipação Política (GEAB, Número 60, 16 de dezembro).

Nos próximos quatro anos o país que desenhou o mapa global desde 1945, viverá sempre segundo este prognóstico, "paralisia institucional e a desarticulação do bipartidarismo tradicional", uma espiral de recessão-depressão-inflação e "a decomposição do tecido sociopolítico". É certo que semelhante prognóstico soa apocalíptico, mas quem havia pensado que a agência S&P chegaria a degradar a qualificação do país?

Em escala internacional, os Estados Unidos cada vez tem menos aliados. Immanuel Wallerstein recorda que só em novembro e na primeira metade de dezembro a Casa Branca “teve confrontações com a China, o Paquistão, a Arábia Saudita, Israel, Alemanha e a América Latina” (La Jornada, 18 de dezembro). Os fracassos se estendem: Obama enviou o secretário de tesouro, Timothy Geithner, à Europa para sugerir alternativas à crise e foi olimpicamente ignorado; foi humilhado pelo Paquistão e em seguida pelo Irã, já que, ao que parece, o drone que “aterrissou” nesse país não sofreu um acidente, mas sim foi pousado por um ciberataque.

Mas a situação mais grave é a interna. Um estadunidense de cada seis recebe bônus de alimentação, bem como uma a cada quatro crianças; 57% das crianças vivem em habitações pobres; 48,5% vive em grupos familiares assistidos pelo Estado, frente a 30% em 1983 (The Economic Collapse, 16 de dezembro). Chama a atenção o agravamento da situação social em poucos anos: desde 2007 a renda familiar caiu 7%; em zonas da Califórnia o preço da habitação caiu 63%, o preço médio de uma casa em Detroit é de 6 mil dólares e 18% das habitações na Flórida estão vazias. Uma criança a cada cinco experimenta episódios de vida nas ruas.

Todos os dias aparecem dados novos que revelam a deterioração social e moral do país. A revista Pediatrics, da Academia de Pediatras, revelou que aos 23 anos um em cada três estadunidenses foi preso em algum momento. Em 1965 só havia sido 22% nessa idade (USA Today, 19 de dezembro). Segundo os autores do estudo, esses dados não significam que haja uma maior criminalidade juvenil, mas que “obedece a lei mais estritas” ante situações de escândalo público ou consumo de substâncias proibidas. Concluem que o aprisionamento de jovens tem consequências nefastas para seu desenvolvimento e alentam “comportamento violento e condutas antissociais”. Se o estudo discriminasse as prisões que sofrem os negros e hispânicos, os resultados seriam escandalosos.

Um cerco à integração

Em uma situação interna e internacional tão grave, a guinada estratégica pode, como diz Klare, levar o mundo a uma situação “extremamente perigosa”. Em sua opinião, compartilhada por outros analistas, estamos ingressando em uma nova guerra fria que não exclui “o domínio e a provocação militar” com forte ênfase no controle dos hidrocarbonos do planeta. Se o objetivo dos Estados Unidos frente à China consiste em “por de joelhos sua economia, mediante o bloqueio de suas vidas de fornecimento de energia”, essa política – que não é nova – é de fato um anúncio para o restante do mundo. Recordemos dois fatos: A América do Sul possui 25% do petróleo que importa os Estados Unidos e os maiores descobrimentos de petróleo na última década estão em águas territoriais brasileiras.

As exportações da Venezuela ao país asiático estão no ponto da mira. Os investimentos chineses nessa país acumulando 40 bilhões de dólares desde 2007. PDVSA exporta 430 mil barris diários de petróleo à China, mas as estatais chinesas CNPC e Sinopec planejam multiplicar por dez seu bombeamento de petróleo nesse país para chegar a 1,1 milhão de barris diários em 2014, para o qual receberam cinco áreas na Faixa Petrolífera do Orinoco, que requerem cerca de 20 bilhões de dólares em investimentos em cada uma (Reuters, 20 de dezembro).

A guinada de Obama quando insiste que os “Estados Unidos é um país do Pacífico”, quando sempre havia sido um país Atlântico, não só implicar tecer alianças na Ásia, mas também na América Latina. O TPP inclui o Chile e o Peru e espera envolver o México. Paralelamente, no dia 5 de dezembro, em Mérida, os quatros países da Aliança do Pacífico (Chile, México, Peru e Colômbia) acordaram lançar o bloco comercial em junho de 2012, criar um mercado integrados com suas bolsas de valores e eliminar as tarifas aduaneiras após 2020.

Para Andrés Oppenheimer, “veremos uma divisão de fato da América Latina, entre um bloco do Pacífico e um bloco do Atlântico” (La Nación, 13 de dezembro). A análise conservadora desestima a recém estreada Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos (CELAC). Com efeito, o colunista de La Nación(que também escreve em The Miami Herald e é analista político de CNN em Espanhol) sustenta que na cúpula presidencial de Caracas houve apenas “discursos poéticos sobre a unidade regional”, sem nenhuma consequência econômica.

Uma das tendências mais importantes que se disparou logo após a crise de 2008, é rumo à conformação de blocos regionais e comerciais, que redunda em um retorno do protecionismo. A recente decisão do Mercosul de elevar a tarifa externa de 14% para 35%, faz parte dessa tendência que busca proteger a região ante a exportação dos países centrais dos produtos que não podem consumir internamente.

Com a crise se reduziu a demanda da Europa e dos Estados Unidos, o que está provocando que países emergentes como a China e a Índia acumulem estoques de mercadorias que pretendem colocar preços muito baixo, o que está afetando as indústrias da região, particularmente no Brasil e na Argentina. Certamente, os países que não tem um importante setor industrial, como o Paraguai e o Uruguai, não se beneficiam com esse tipo de medidas, mas, entretanto, podem obter maiores cotas de exportação aos grandes da região.

Brasil toma nota

No Brasil ganhou espaço a convicção de que deve-se enfrentar novas ameaças e que elas provém dos países centrais, em particular dos Estados Unidos. O interessante é que essa convicção atravessa toda a sociedade, de cima abaixo.

Cinco dias depois do discurso de Obama ante o parlamento australiano, militares brasileiros filtraram à imprensa um informe interno do Ministério de Defesa sobre a situação do equipamento das diversas armas. A imprensa conservadora intitulou que boa parte do material bélico havia se convertido em uma "sucata" e assegurava que, das cem embarcações de combate da Marinha, apenas 53 estão navegando e que só dois de seus 24 aviões A-4 estão operativos (O Estado de São Paulo, 22 de novembro).

A difusão do “informe secreto” produziu-se em um momento em que diversos setores, incluindo o ministro de Defesa, Celso Amorim, pressionaram para acelerar o processo de modernização e equipamento das forças armadas, e muito em particular da Marinha encarregada de defender a Amazônia verde e a azul, em referências às duas principais riquezas do país: biodiversidade e petróleo. Outro dos pontos nevrálgicos é a compra de 36 caças da França que leva mais de dois anos paralisada. Entretanto, a imprensa não destaca os importantes avanços que estão se realizando na fabricação de submarinos com importante transferência tecnológica.

O general de brigada (retirado) Luiz Eduardo Rocha Paiva, membro do Centro de Estudos Estratégicos do Exército com ampla trajetória militar e formação estratégica, analisou a recente guinada estadunidense advertindo que a "perda de espaços" da superpotência e seus aliados repercute diretamente sobre a região sul-americana e o Brasil. Vale a pena reproduzi-lo extensamente porque reflete o olhar de boa parte dos governantes, militares ou não, do país. "Os conflitos chegaram ao nosso entorno. O fracasso ou êxito limitado dos Estados Unidos e seus aliados em áreas distantes resultarão em pressões para impor condições que assegurem o acesso privilegiado às riquezas da América do Sul e do Atlântico Sul" (O Estado de São Paulo, 20 de dezembro).

Rocha Paiva destaca a crescente influência da China na região, a presença da Rússia e do Irã em países como a Venezuela e conclui: "Os Estados Unidos reagirão à penetração de rivais em sua área de influência e isso afetará a liderança do Brasil no processo de integração regional e na defesa de seu patrimônio e sua soberania". Por isso aposta em reforçar o poder militar defensivo ante a nova realidade.

Tão interessante como seu olhar global é a que faz da região. "Não são os vizinhos a razão para reforçar o poder militar do país, mas seu ascenso como potência econômica global, a participação destacada no comércio mundial e a cobiça por nossos recursos e posição geoestratégica. Tudo isso tirou o Brasil de sua posição periférica e o colocou nas rotas de cooperação e conflito". Conclui advertindo que ao Brasil pode suceder no século XXI o mesmo que a China no XIX: "As potências rivais podem se unir para pressionar e ameaçar o país" (3).

Essa percepção sobre as ameaças que enfrenta é compartilhada por uma porção majoritária dos brasileiros. Um rececnte estudo do Instituto de Investigação Econômica Aplicada – IPEA –, entre quase quatro mil pessoas, mostra que 67% pensa que existe uma ameaça militar estrangeira pelos recursos naturais da Amazônia. Cerca de 63% acredita que as jazidas hidrocarboníferas no mar podem sofrer ataques militares externos (4).

Mais interessante ainda são as respostas quando a pergunta gira em torno a qual país pode se constituir em uma ameaça militar nos próximos vinte anos para o Brasil. 37% pensa nos Estados Unidos. Muito longe, a Argentina com 15%. Deve-se destacar que essa era a hipótese de guerra mais provável desde a independência até a criação do Mercosul, incluindo a ditadura militar (1964-1985) cujo desenvolvimento principal era em direção ao sul. Esta percepção revela que as mudanças na estratégia militar do Brasil, que se refletiram na última década e, sobretudo, na "Estratégia Nacional de Defesa", publicada em 2008, conta com um amplo respaldo social.

O posicionamento estratégico de um país amadurece em tempos longos e a aplicação da nova estratégia se faz realidade em décadas. O Brasil de cima a baixo coincidem que o país é vulnerável ante provável ameaças externas. Talvez essa percepção tenha começado a mudar no dia 8 de dezembro, quando dois soldadores da equipe franco-brasileira que trabalham nos estaleiros da DCNS (Direction des Constructions Navales) em Cherburgo, de um total de 115 aprendizes que estão trabalhando para transferir tecnologia, começaram a soldar a última união das seções do primeiro dos quatro submarinos Scorpene destinados ao Brasil (DefesaNet, 8 de dezembro). Mais adiante, fabricar-se-ão no estaleiro da Marinha no Rio de Janeiro.

Raúl Zibechi é jornalista uruguaio, professor e investigador na Multiversidad Franciscana de América Latina e assessor e vários coletivos sociais.

Notas

1) O Acordo Estratégico Trans-Pacífico de Associação Econômica foi firmado em 2005 por quatro países: Brunei, Chile, Nova Zelândia e Cingapura. Os demais, incluindo os Estados Unidos, foram se incorporando progressivamente.

2) “Jugando con fuego. Obama amenaza a China”, Sin Permiso, 11 de dezembro.

3) Refere-se às duas guerras do ópio quando a Inglaterra e a França uniram-se contra a China.

4) “O sistema de indicadores de percepção social. Defensa Nacional”, IPEA, 15 de dezembro de 2011.

Nenhum comentário:

Postar um comentário